® Copyright 2025 | ART RAMPIN FRANCESCO | Tutti i diritti riservati.

CONIUGATE MATERIE

FRANCESCO RAMPIN

DETTAGLI

Autore | FRANCESCO RAMPIN

Curatore | ARCH. MATTEO RAMPIN

Anno edizione | 2003

In commercio Maggio 2003

Pagine | 60 p., ill. , Rilegato

FRANCESCO RAMPIN | CONIUGATE MATERIE

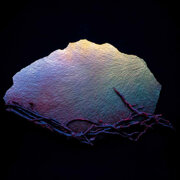

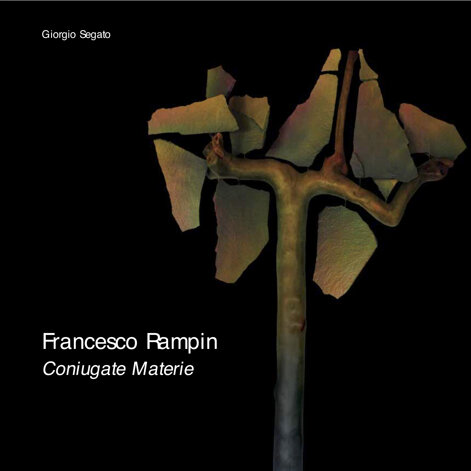

Francesco Rampin ha davvero mietuto negli anni recenti abbondanti e lusinghieri successi di pubblico e di critica (Luigi Meneghelli, Virginia Baradel, Giorgio Di Genova). Invidio a Virginia Baradel il bellissimo titolo 'Fossili della luce' con cui ha saputo cogliere il senso poetico e più compiuto del lavoro di Rampin sulla pietra, un porfido naturalmente scheggiato, 'sfaldato' in modo da mostrare una marezzata superficie interna, il proprio spazio intimo; e poi colorato per accentuarne gli effetti di una lucentezza come metallizzata, 'smerigliata', tutta particolare, cangiante al variare delle incidenze luminose, con tinte del tutto improbabili, antinaturalistiche, che introducono a sensibilità tecnologiche e a spazialità artificiali, ma di invenzione tutta emotiva e, appunto, poetica. Si presentano veramente come "fossili" di una luce degli albori dell'universo o fossili di energia cristallizzata dopo il Big Bang, con persistenti ed evidenti tracce del movimento di espansione nello spazio, ed essi stessi mate- ria/spazio irrigidita, pietra portata "a respirare luce", rilevava Giorgio Di Genova, sottolineando come, in sostanza, il trascorrere di Rampin dalla pittura alla scultura (o meglio, a un genere di pittoscultura) sia stato un processo osmotico abbastanza semplice e, in verità, pur sempre legato a una sensibilità prevalentemente ottica, connessa al colore e agli effetti del colore su una superficie appena appena mossa, 'leggerissimamente' increspata, più riconducibile a una percezione di spazio/luce, appunto, che di materia e di volume. Alla spazialità della tela e alla finzione prospettica della pittura, Rampin aveva sostituito le lastre di porfido, rotte in frammenti irregolari, con una spazialità interna illusoria, ma naturale, e un colore a spruzzo (industriale, da carrozzeria) capace di attualizzare e rinnovare il senso magico delle valenze arcaiche che si accompagnano alla pietra, intesa - all'origine di molte culture - come materia mater. Aveva compiuto, così, scriveva Di Genova, "un'unione , ritenuta finora improbabile, tra due elementi di natura, uno impalpabile e solamente visivo, l'altro compatto e ben tangibile, quali sono appunto la luce e la pietra di questo nostro mondo". Da qualche tempo, dopo un'attenta lettura di "La natura ci parla " di Hermann Hesse, accanto alle lastre di porfido (che continuano ad affascinarlo con la loro texture a grana sottile, brillante, con marezzature in più direzioni), Rampin ha posto il legno, sempre raccolto in natura (cioè non trattato dall'uomo), selezionando rami e radici (lavorate dall'acqua e dalle intemperie) che gli suggeriscono vitalità, germinalità, capacità combinatoria e anche simbiotica con la pietra. La spazialità pura, fissata nel tempo come residuo, frammento di un qualche meteorite caduto dallo spazio, o lacerto di cielo fossilizzato, diventa dialogo: la luce materializzata, energia bloccata, si confronta e dialoga con il legno, con la materia organica che 'segna', disegna, misura, anima lo spazio e abbraccia, sostiene, condiziona la materia. "Gli alberi - scrive Hesse - nel testo riportato da Rampin nel bellissimo catalogo delle opere 1995-1997 "Omaggio a Hermann Hesse", corredato da immagini di rimarchevole efficacia estetica - sono sempre stati per me i più persuasivi predicatori. Io li adoro quando stanno in popolazioni e famiglie, nei boschi e nei boschetti. E ancora di più li adoro quando stanno isolati. Sono come uomini solitari, non come eremiti, che se la sono svignata per qualche debolezza, ma come grandi uomini soli, come Beethoven e Nietzsche... Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, conosce la verità. Essi non predicano dot- trine o ricette, predicano, incuranti del singolo, la legge primordiale della vita...". L'albero, il legno naturale è assunto da Rampin come ulteriore 'materia mater', matrice (e d'altra parte in spagnolo 'legno' si dice 'madera', materia per eccellenza), arricchendo la propria esperienza e la propria sensibilità compositive di elementi che intendono significare, soprattutto, un ritorno alla natura, un ritorno a una concettualità scarna, 'povera' nei materiali, ma dilatata nei riferimenti e significati e che esalta la quantità e la bellezza straordinarie di tutte le suggestioni che dalla natura (pietra, legno, luce, colore) vengono, e diventano 'forma', sintesi connotativa di conoscenza e di coscienza, cioè di consapevole partecipazione esistenziale e culturale. L'incontro con la scrittura di Hesse ha qualcosa di illuminante, di simile a una rivelazione, e conferma Rampin nell'esigenza e nella scelta di recupero ed approfondimento della poetica naturalistica in chiave minimale, di concettualità da arte povera, come ascolto e riaffermazione della storia, dei contenuti linguistici e metaforici e delle qualità intrinseche della materia. Combina tralci e porfido, legni e lastre colorate: il legno diventa segno forte, ramo, albe- ro, tetto, volo d'uccello, e la formella si fa più regolare visione paesistica, in abbinamenti di alta qualità e compostezza formali. In una davvero originale ed efficace, lunga sequenza di lavori ispirati al brano di Hesse, Rampin medita sulla natura, interpreta le stagioni, il sentimento partecipativo dello scrittore che, alla ricerca del superamento della "nostalgia del peregrinare ", scopre che ci si sente 'a casa' quando si è ciò che si è, dentro, cioè natura nella natura, magari dopo aver imparato a dialogare con gli alberi. La capacità evocativa della superficie del porfido è accentuata dalla scelta di scaglie più ricche di marezzature diverse e che più attraggono ed assorbono lo sguardo, più si fanno allusione profonda suggestiva di prospettive, di luoghi, di valli, di 'città invisibili'. L'elemento vegetale trovato (radice, tralcio), trattato solo in superficie (ripulito, levigato, a volte colorato) diventa segnale di traguardo che consente di focalizzare subito e meglio la veduta, come accade per un quadro in cornice, o per un panorama alla finestra. Oppure, sempre ascoltando Hesse, Rampin sente la metamorfosi delle forme nella natura ("... a volte la mia anima diventa un albero o un animale e un tessuto di nuvole..."), il farsi delle 'farfalle', tanto care allo scrittore, o privilegia i rapporti e gli incantamenti cromatici ("..."luce e colore vibrano da mondo a mondo , s'inarcano e rifluiscono in ondate d'amore ...") , ed allora è il porfido a far da cornice, da contenitore al legno. In alcune opere il dialogo si fa più diretto, più stretto e mette in evidenza ora la tensione delle texture materiche in verticale (Santuari) , o semplici armonie (Musica), o anche drammatiche figurazioni alluse (Tutte le morti), con il dolore vissuto come energia di trasformazione e la morte come passaggio, mutamento e transustanziazione.. Ma Rampin mostra anche di saper egregiamente uscire dalla possibile trappola dell'innamoramento letterario e dell'interpretazione letterale. Elabora soluzioni di dialogo fortemente materico e, piuttosto, proprio "per infrangere il mutismo delle cose ", delle materie, del colo- re e tornare ad "esprimere il mistero dell'Essere", insiste su 'composizioni', con valenze musicali, ritmiche o architettoniche come in Linguaggio , Alberi (casa). Anche sotto il titolo 'Composizione' realizza una sequenza molto interessante e plastica-mente efficace, dando spazio alle qualità e alle prestazioni delle materie e via via modificando lo sguardo: uno sguardo non più oggettivante (e lontanante) ma prensile, introiettivo. I legni cominciano ad animarsi e non si confrontano più con uno spazio paesistico ma con forme da contaminare, da inghiottire. Il dialogo si fa conflittualità tra istinto e ragione, tra mobilissime emergenze di inquietudini interne e materia rigida resistente. Le 'composizioni', gli assemblaggi armonici o comunque espressivi di una combinazione plausibile dei materiali, ruotano verso il 'lato oscuro' della coscienza e la scelta delle forme (legni, porfido) è sempre più risonanza e traduzione di un immaginario collegato all'inconscio, all'onirico, ai suenos, a incubi che prendono forma nel pozzo profondo e insondabile della psiche e aggallano aggredendo e riducendo lo spazio della coscienza e della ragione, della progettazione e della costruzione della forma, della conoscenza, di quella luce che per lui continua a pulsare nel porfido. Rampin sente che questa è minacciata oggi dai 'nuovi mostri', dentro di noi, proteiformi, in costante fibrillazione e mutazione, ma nella sostanza sempre quelli, che impediscono libertà, crescita, miglioramento, partecipazione, ora certo più intimi perché nutriti e coltivati dal nuovo individualismo, dall'egoismo, dall'intolleranza, dalle resistenze all'accoglienza, alla solidarietà proprio nel momento in cui più che opzioni diventano categoriche necessità etiche. Il dialogo si fa lotta di corpi, tensione espressionista e surreale della forma. Il "Ciclo dei mostri" esprime il disagio esistenziale di Rampin come uomo e come artista, il malessere individuale e collettivo in una società e in una cultura che si trovano a far fronte alle profonde e ancora abbastanza imprevedibili conseguenze positive e negative della globalizzazione e alle reazioni sempre più radicalizzate, da una parte e dall'altra, che essa provoca. Ancora una volta la salvezza è nella poesia e nella memoria, nella capacità di utopie e di rinnovato dialogo con la natura: i grandi Alberi (Omaggio alla Croce e Albero della Vita) e le nuove Composizioni (Culla o Grande Arco, Arcobaleno, Giocoliere dell'Universo, Giocoliere del Mare) recuperano afflato lirico, capacità di divagazione poetica, di slancio naturalistico e di invenzione liberata dai fantasmi mostruosi dell'irrazionale. L'inquietudine intima di Francesco Rampin torna così a proiettarsi e a risolversi in un fare costruttivo e dialogante, non di rado ludico, gioioso e giocoso per quelle componenti di meraviglia che sempre comportano le piccole e grandi scoperte formali, l'approccio diretto alle materie, il segreto racconto che sta dietro ogni manipolazione e composizione, specialmente quando, come nel caso di Francesco Rampin, l'arte è entusiastica volontà di azione, di trasformazione e di comunicazione.

Padova, Aprile 2003 Giorgio Segato

FRANCESCO RAMPIN | CONJUGATED MATTER

Francesco Rampin has truly garnered abundant and flattering public and critical acclaim in recent years (Luigi Meneghelli, Virginia Baradel, Giorgio Di Genova). I envy Virginia Baradel her beautiful title 'Fossils of Light,' with which she perfectly captured the poetic and most complete sense of Rampin's work on stone – naturally chipped porphyry, 'flaked' to reveal a marbled internal surface, its intimate space; then colored to accentuate the effects of a unique, almost metallic, 'frosted' luminescence, iridescent with changing light incidence, featuring entirely improbable, anti-naturalistic hues that introduce technological sensibilities and artificial spatialities, yet are wholly emotional and, indeed, poetic in their invention. They truly appear as "fossils" of a primordial light from the dawn of the universe or fossils of crystallized energy after the Big Bang, with persistent and evident traces of the movement of expansion in space, themselves rigidified matter/space, stone brought "to breathe light," as Giorgio Di Genova noted, emphasizing how, in essence, Rampin's transition from painting to sculpture (or rather, to a kind of pictosculpture) was a fairly simple osmotic process and, in truth, always linked to a predominantly optical sensibility, connected to color and the effects of color on a barely, 'very slightly' rippled surface, more attributable to a perception of space/light, precisely, than of matter and volume. Rampin had replaced the spatiality of the canvas and the prospective illusion of painting with porphyry slabs, broken into irregular fragments, possessing an illusory but natural internal spatiality, and spray paint (industrial, car body paint) capable of updating and renewing the magical sense of archaic values associated with stone, understood – at the origin of many cultures – as mater mater (mother matter). He had thus achieved, as Di Genova wrote, "a union, until now considered improbable, between two elements of nature, one impalpable and only visual, the other compact and tangible, such as light and stone in our world." For some time now, after a careful reading of Hermann Hesse's "The Nature Speaks to Us," Rampin has placed wood alongside the porphyry slabs (which continue to fascinate him with their fine-grained, brilliant texture, with marbling in multiple directions). He always gathers the wood from nature (i.e., untreated by human hands), selecting branches and roots (shaped by water and weather) that suggest vitality, germinality, combinatorial capacity, and even symbiosis with the stone. The pure spatiality, fixed in time as a residue, a fragment of some meteorite fallen from space, or a piece of fossilized sky, becomes a dialogue: materialized light, blocked energy, confronts and dialogues with wood, with organic matter that 'marks,' designs, measures, animates space and embraces, supports, conditions the matter. "Trees," writes Hesse—in the text reproduced by Rampin in the beautiful catalogue of works from 1995-1997, "Homage to Hermann Hesse," accompanied by images of remarkable aesthetic effectiveness—"have always been the most persuasive preachers for me. I adore them when they stand in populations and families, in woods and groves. And even more so I adore them when they stand alone. They are like solitary men, not like hermits who have run away out of some weakness, but like great solitary men, like Beethoven and Nietzsche... Trees are sanctuaries. Whoever knows how to speak with them, whoever knows how to listen to them, knows the truth. They do not preach doctrines or recipes, they preach, heedless of the individual, the primordial law of life..." Rampin takes the tree, natural wood, as an additional 'mater mater', a matrix (and indeed, in Spanish, 'wood' is 'madera,' matter par excellence), enriching his compositional experience and sensibility with elements that primarily signify a return to nature, a return to a stark, 'poor' conceptuality in terms of materials, but expansive in its references and meanings. It exalts the extraordinary quantity and beauty of all the suggestions that come from nature (stone, wood, light, color), and become 'form', a connotative synthesis of knowledge and consciousness, that is, of conscious existential and cultural participation. The encounter with Hesse's writing has something illuminating, similar to a revelation, and confirms Rampin's need and choice to recover and deepen a naturalistic poetics in a minimalist key, a conceptual approach akin to arte povera, as a listening to and reaffirmation of history, of linguistic and metaphorical content, and of the intrinsic qualities of matter. He combines vines and porphyry, woods and colored slabs: wood becomes a strong sign—a branch, a tree, a roof, a bird's flight—and the tile becomes a more regular landscape vision, in pairings of high quality and formal composure. In a truly original and effective, long sequence of works inspired by Hesse's passage, Rampin meditates on nature, interprets the seasons, and the participatory feeling of the writer who, in search of overcoming the "nostalgia for wandering," discovers that one feels 'at home' when one is what one is, within oneself—that is, nature within nature, perhaps after having learned to dialogue with trees. The evocative capacity of the porphyry surface is accentuated by the choice of scales richer in diverse marbling, which attract and absorb the gaze more, becoming a deep, suggestive allusion to perspectives, places, valleys, and 'invisible cities.' The found plant element (root, vine), treated only on the surface (cleaned, smoothed, sometimes colored) becomes a signal of achievement that allows for immediate and better focus on the view, as happens with a framed painting or a panorama through a window. Alternatively, always listening to Hesse, Rampin feels the metamorphosis of forms in nature ("...sometimes my soul becomes a tree or an animal and a fabric of clouds..."), the making of 'butterflies,' so dear to the writer, or he prioritizes relationships and chromatic enchantments ("..."light and color vibrate from world to world, arch and flow back in waves of love..."), and then it is the porphyry that acts as a frame, a container for the wood. In some works, the dialogue becomes more direct, more intimate, highlighting now the tension of material textures vertically (Santuari), or simple harmonies (Musica), or even dramatic allusive figurations (Tutte le morti), with pain experienced as a transformative energy and death as a passage, change, and transubstantiation. However, Rampin also shows himself capable of excellently escaping the possible trap of literary infatuation and literal interpretation. He develops solutions of strongly material dialogue and, rather, precisely "to break the muteness of things"—of materials, of color—and return to "express the mystery of Being," he insists on 'compositions', with musical, rhythmic, or architectural values, as in Linguaggio, Alberi (casa). Also under the title 'Composizione,' he creates a very interesting and plastically effective sequence, giving space to the qualities and performance of materials and gradually changing the gaze: a gaze no longer objectifying (and distancing) but grasping, introjective. The woods begin to animate and no longer confront a landscape space but forms to contaminate, to swallow. The dialogue becomes a conflict between instinct and reason, between highly mobile emergences of internal anxieties and rigid, resistant matter. The 'compositions,' harmonious or otherwise expressive assemblages of a plausible combination of materials, turn towards the 'dark side' of consciousness, and the choice of forms (woods, porphyry) is increasingly a resonance and translation of an imaginary connected to the unconscious, to the dreamlike, to sueños, to nightmares that take shape in the deep, unfathomable well of the psyche and emerge, attacking and reducing the space of consciousness and reason, of the design and construction of form, of knowledge, of that light that for him continues to pulsate in the porphyry. Rampin feels that this is threatened today by the 'new monsters', within us, protean, in constant fibrillation and mutation, but essentially always the same, preventing freedom, growth, improvement, participation, now certainly more intimate because nourished and cultivated by the new individualism, by egoism, by intolerance, by resistance to welcome, to solidarity, precisely at a moment when, more than options, they become categorical ethical necessities. The dialogue becomes a struggle of bodies, an expressionistic and surreal tension of form. The "Cycle of Monsters" expresses Rampin's existential discomfort as a man and as an artist, the individual and collective malaise in a society and culture facing the profound and still quite unpredictable positive and negative consequences of globalization and the increasingly radicalized reactions, on both sides, that it provokes. Once again, salvation lies in poetry and memory, in the capacity for utopias and renewed dialogue with nature: the large Alberi (Omaggio alla Croce and Albero della Vita) and the new Composizioni (Culla or Grande Arco, Arcobaleno, Giocoliere dell'Universo, Giocoliere del Mare) recover lyrical breath, capacity for poetic digression, naturalistic impetus, and invention liberated from the monstrous ghosts of the irrational. Francesco Rampin's intimate restlessness thus returns to project itself and resolve itself in a constructive and dialoguing, often playful, joyful, and playful doing, for those components of wonder that always involve small and large formal discoveries, the direct approach to materials, the secret story that lies behind every manipulation and composition, especially when, as in the case of Francesco Rampin, art is an enthusiastic will to action, transformation, and communication.

Padova, Aprile 2003 Giorgio Segato